作者:理顧菌

來源:理顧者

十年一晌大資管,萬億市場今猶在。

前有銀信乍起,后有券商基子出世,再是保險資管入局,資管賽道群雄逐鹿,從來不缺牌照,可資管亂象也一度滋生。

分業監管之下,給混業經營的資管群雄創造了套利空間,表外銀行瘋狂,通道規模漸漲。監管三令五申要風控,但看不見的風險卻在“影子”的灰暗中伺機而動。

后來,資管新規最狠的一刀落下,大資管統一監管時代來臨。

讓銀行理財不再保本,讓信托計劃不以非標為生,讓券商基子降通道,讓保險資管也To C,各回各家,各自競爭,各干各的。

總歸是要讓大資管江湖回到:受人之托,代人理財,賣者盡責,買者自負。

01

銀行理財

資管大哥,應該當銀行理財莫屬。

自2004年光大銀行發行第一只標準意義上的銀行理財以來,在我國發展已16年有余,也是往后“非標之盛的締造者”,“剛兌之風的始作俑者”。

它的最大優勢,在于發行人的信用。

在資金池的掩蓋中,銀行理財儼然成了保本理財的代名詞,但從風險隔離角度而言,這又是監管所不能允許的,必須從制度上改造它。

為此,2018年資管新規+理財新規,正式開啟了銀行理財的轉型之路。

之后的銀行理財,禁止表內開展資管業務,禁止剛性兌付,要求產品向上向下全面穿透,單獨管理、單獨建賬及單獨核算;表外非標納入全行統一信用風險管理體系,需遵守期限匹配及限額要求,非標投資難度增加……

與此同時,在大資管監管時代中,為強化與母行的風險隔離,2019年理財子公司元年隨后而來。

與其他資管機構相比,理財子公司的主要優勢在于強大的銷售渠道、脫胎于母行的流動性管理能力,以及豐富的非標投資經驗。

長期來看,理財子公司的入場,將與其他資管機構直接競爭,它的未來,也是銀行理財的未來。

02

信托計劃

信托,資管機構之二,也是金融第二支柱。

剛兌之風的另一信徒,與銀行攜手,以銀信合作通道開啟了非標的大江大河,堪稱非標大本營,部分信托公司非標占比甚至超過80%。

2010年央行“限貸令”使得銀行表內信貸難,這推動了銀行借助信托通道、通過表外非標進行信貸擴張。這也是信托貸款和委托貸款規模快速增長的重要原因之一。

信托是銀行借道“出表”、騰挪資產的最主要途徑,因此當銀行受到監管,信托也必然波及。

55號文規范銀信合作、2號文進一步關閉銀行接受受托資金的委貸通道;4號文重點監管違反宏觀調控政策的信托資金投向地方政府融資平臺、地產相關業務;對銀行表內、表外資金嚴格穿透監管下,信托的資金來源也被收緊。

2018年,資管新規同樣對信托殺傷力十足。

依照資管新規的規定,信托公司開展的業務中,只有資金信托屬于資管新規管轄范圍。因此,當今年0508《資金信托辦法》意見稿細則出來后,又是一石激起千層浪。

200,明確資金信托的私募定位,投資者人數不得超過二百人;

30%,同一融資人的集中度,過去靠與一家地產公司合作養活一個團隊的模式再難復;

50%,非標債權投資比例,比銀行理財的35%多了15%,但卻沒有銀行的公募資格。

短期來看,即使難,可只要債權類融資需求仍然存在,非標就還能再堅持一會兒。但從長遠來看,主動管理必然成為信托未來的發展方向。

券商資管

券商的資管業務主要分為集合計劃、定向資管計劃及專項資管計劃三大類,又以定向資管計劃為主。

自1995 年央行批準后開展業務試點,東方證券和光大證券先行一步,在2009年逐步推廣;等2012 年券商創新大會后迅速發展,又在2017 年資管規模達到高峰后開始轉型。

201年泛資管時代開啟,不再是銀信獨得風光,綠林好漢輩出,其中就有券商資管和基金子公司。

那年證監會發布“一法兩則”,拓寬定向資管的投資范圍至非標債權,在銀信合作被監管緊緊扼住后,銀證信/基合作大放異彩,通道業務全面鋪開,定向資管規模迅速增長。

也是等到2018年資管新規落下。

隨后券商配套細則跟上,去通道,產品凈值化管理、消除多層嵌套、統一杠桿水平……以通道業務為主的券商定向資管計劃壓力陡增。

自新規后,券商資管規模連降22個月,直到今年3月較2月增長了0.04萬億元。截至目前,與高峰時期超18萬億的規模相比,券商資管的存量規模已經近乎腰斬。

04

基金子公司

資歷最淺,輩分最低,也最跌宕起伏。

曾在2012年一朝橫空出世,又在3年時間規模從0到12.6萬億,隨后再一瀉千里縮水到5萬億。過去那些奮不顧身轉戰這一沙場的人,陸續離場。

基金子公司初立時期,以其全市場的投資品種和非常少的資本約束及規則約束聞名,這使得它后來居上,一度瘋狂追求資產管理規模,快而大干的風氣彌漫整個行業。

那會兒的基子,基本全是通道業務。

靠著比肩信托的牌照優勢,幾乎不需要貢獻智力,成型快,增長快,成本低,那些投身基子的行業客,不約而同都率先開展起了這一業務。

但2016 年監管層拿它開刀,規定基金子公司的凈資本/風險資本≥100%,基金子公司的設立門檻較之以前也有了嚴格規定,基子的優勢不復存在。

不止如此,2018資管新規出爐,去通道、去杠桿大刀闊斧開啟。基金子公司陷入一個極度尷尬的境地,很快就由盛轉衰。

在通道業務被遏制之后,不少基子都沒有再開展新業務,也有不少基子尋求主動化轉型。其中,私募FOF成為了最容易上手的模式,也成為了目前基子紛紛布局的沙場。

05

保險資管

在《保險資管辦法》出臺之前,保險資管業務更像是“保險公司的資產管理人”。

在“打理保險資產”主業和高投資門檻制約下,其外部化業務被絆住了手腳,未充分施展。

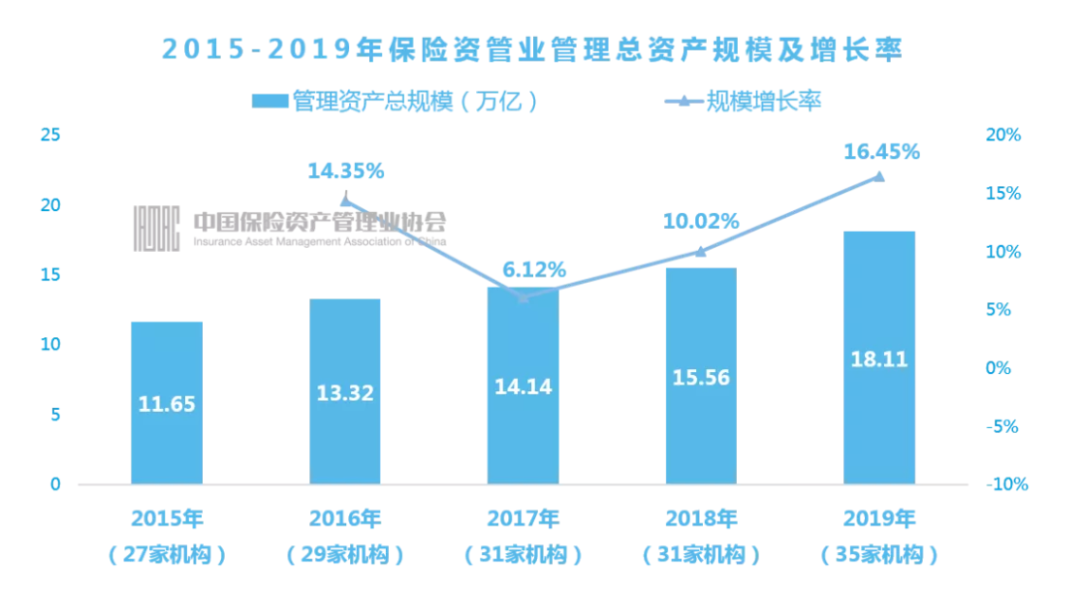

根據《2019-2020年保險資管調研數據》,全國保險資管機構只有35家。

但今年的3月,百萬億大資管監管拼圖補齊。繼銀行、基金、券商、信托之后,最后一個大資管領域細則——《保險資管辦法》也出爐了。

《辦法》重新定義了保險資管產品屬性,在此之后,保險資管擁有了To C牌照,個人也可“任性”買,投資門檻30萬……這也許將對非銀機構的資管生態掀起一場轟轟烈烈的洗牌。

一方面,長期的保險觀念,使得其對國內特有的低風險、低波動偏好投資者有著強吸引力,在高凈值客戶搶奪方面將和信托形成競爭關系。

另一方面,保險資管產品銷售渠道更廣,募集能力更強,保交所可賦予保險資管產品更好的流動性和質押融資能力,ToC 潛藏著巨大能量。

在其他資管機構都被“去通道”和“去杠桿”折磨得苦不堪言時,賽道上突然多了一位重量級選手。

前路尚在摸索,后有猛虎在追,想來其他資管機構心里也不是滋味。

過去的“泛資管”時代還歷歷在目,掌舵證監會的郭樹清,開啟了證券公司、基金專戶私募資管業務的大松綁。券商資管與基金子公司開展起了非標業務與通道業務,信托紅利被削弱。

這次后資管尚未成形,保險再入局。

業內人甚至還調侃起了銀保監會主席郭樹清:

郭主席在證監會帶領券商、基金搶信托公司的生意;到了銀監會又要帶領信托、保險搶證券經營機構的牌照。

5大資管機構,一路此起彼伏。

其中緣由,或許是監管覺得,只有激烈競爭、大浪淘沙才能促進持牌機構發展。你不創新,自有他人創新;你做不好的,自有他人取代。

這個大資管江湖,從來不缺錢,也不缺牌照,缺的是真正能“受人之托代人理財”的機構,缺的是真正盡責的賣者,缺的是信任。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“理顧者”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 大資管,大資管

理顧者

理顧者